黄砂(こうさ)について

2025/03/25

メディアックパソコンスクール橋本教室は初心者からでも学べるパソコンスクールです。電源の入れ方から、マウスやキーボードの使い方から学ぶこともできます。Windowsの基本操作、Excel、Word、PowerPointをはじめ、Auto CAD、JW- CAD、Illustrator、Photoshopなどの専用ソフト、プログラミングのC言語、HTML&CSS、VBAなど、社会人向けのスキルアップや資格取得のコースも多数ご用意しており、MOS試験、VBAエキスパートなどを始めとする様々な資格の試験会場でもあります。小学生のお子様からでも始められるキッズ基礎コースや、キッズプログラミングコースなどの子供向けコースも充実しております。

また、パソコンやスマホ、タブレットの操作についての個人サポートや、パソコンの修理・トラブル解決なども行っております。これらはパソコン教室の会員様以外でもご利用できますので、お困りのことがございましたらご遠慮なくご相談ください。

メディアックパソコンスクール橋本教室の無料体験・イベントのお申し込みはこちらからです。

https://www.tl-assist.com/user/reservation/G6rtB9WH/staff

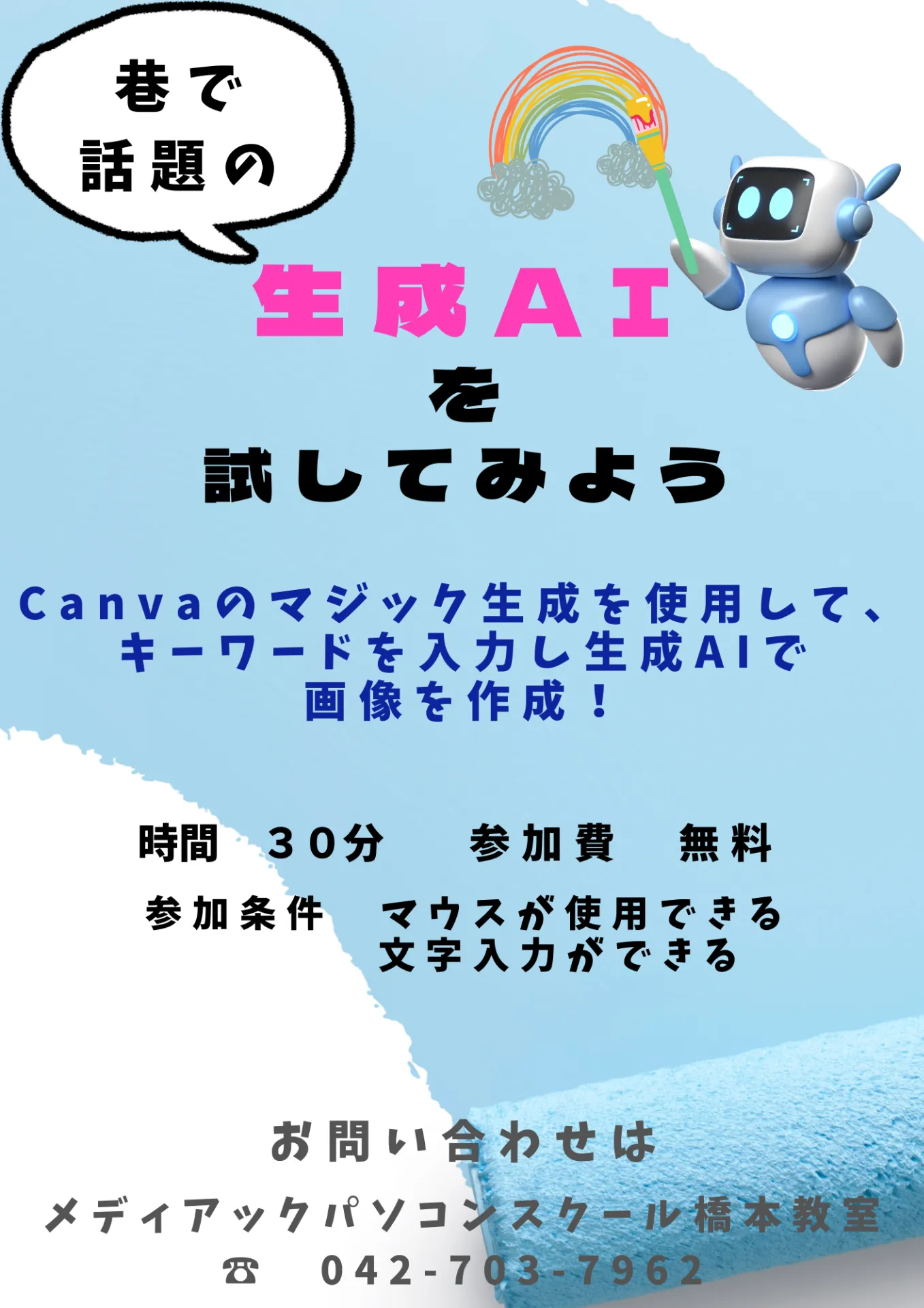

今ちまたで話題の「AI」。その中でも様々なものを作り出す「生成AI」がどのようなものなのかお試ししてもらえるイベントです。参加費は無料。参加条件はマウス操作とキーボード入力のできる方。子供から大人まで誰でもご参加頂けます。ご家族でご参加も歓迎です。この機会に是非生成AIがどのようなものなのかお試しください。

黄砂(こうさ)について

黄砂(こうさ)とは、主に中国やモンゴルの砂漠地帯から風によって舞い上がり、大気中に浮遊する砂粒のことを指します。これらの砂粒は、春や秋など特に乾燥した季節に大量に発生し、風に乗って何千キロメートルも移動し、最終的には日本をはじめとする東アジアの広い範囲に影響を与えます。黄砂は、気象、環境、人々の健康、そして経済などに多方面で影響を及ぼすため、その原因や対策について理解することは非常に重要です。本稿では、黄砂の発生原因、対策、日本への影響について、できるだけ詳しく説明します。

1. 黄砂の原因

黄砂は、乾燥した地域や砂漠地帯から風に吹き飛ばされた細かな砂や土壌粒子です。これらの粒子が大気中に浮遊し、数百キロメートルから数千キロメートルの距離を移動します。黄砂が発生する主な原因は次の通りです。

1.1 乾燥した気候と砂漠地帯

黄砂の発生源となる地域は主に中国北部、モンゴル、中央アジアの乾燥した砂漠地帯です。これらの地域は降水量が非常に少なく、風によって土壌が剥き取られやすい環境にあります。特に、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠などが有名です。

これらの砂漠地帯では、土壌が風で舞い上がりやすい状態にあり、強風が吹くことで土壌の粒子が空気中に放出されます。このため、これらの地域から黄砂が発生しやすいのです。

1.2 風の影響

黄砂の発生において最も重要な要素は風です。風が強いと、土壌粒子を地面から吹き上げ、上空に浮遊させます。特に春や秋の季節、気圧の変動により風が強くなることが多く、黄砂の発生が顕著になります。風は、黄砂の粒子を長距離にわたって運ぶため、例えば中国やモンゴルの広大な土地から日本や韓国、さらにはアメリカにまで影響を与えることがあります。

1.3 人間活動の影響

近年では、過度の土地開発や農業の影響により、砂漠化が進んでいます。過剰な放牧や耕作、森林伐採などが行われることにより、土壌が乾燥し、風による砂埃の発生が増加します。また、工業化が進んだ結果、都市化や工場の排煙なども影響を与え、黄砂の発生を助長しています。

2. 黄砂の対策

黄砂の発生を完全に防ぐことは困難ですが、その影響を軽減するためのさまざまな対策が講じられています。以下に代表的な対策を紹介します。

2.1 森林の植樹活動

黄砂の発生を抑えるためには、砂漠地帯や乾燥地域における森林の植樹活動が効果的です。森林の樹木が土壌を保持し、風の影響を緩和することができます。特に中国やモンゴルでは、政府が中心となって、砂漠化の進行を防ぐために植樹活動を行っています。これにより、土壌の風化を防ぎ、黄砂の発生を抑えることが可能です。

2.2 土壌の保護

土地の保護は黄砂対策において非常に重要です。例えば、農業において過度な耕作や放牧を避けることが、土壌の流出を防ぎます。土壌の保湿や植物の根を利用して、風による砂塵を抑えることが効果的です。また、乾燥地帯では、土壌の適切な管理や、農地の休養期間を設けることが黄砂の発生を抑制する手段として考えられています。

2.3 防風林の設置

黄砂の原因となる風を防ぐために、風が強くなる地域には防風林を設置することが有効です。これらの防風林は、風の速度を抑えるとともに、砂埃が舞い上がるのを防ぐ役割を果たします。また、風速を抑えるための人工のバリア(例えば、フェンスや高い壁)も有効な対策となります。

2.4 大気汚染の対策

黄砂は、大気汚染とともに日本に到達することが多いです。黄砂とPM2.5などの微細粒子状物質が一緒に飛来することで、健康への影響がより深刻になる場合があります。このため、大気汚染の原因となる排ガスや工場の煙を減らすことも重要です。政府や企業による排出規制の強化、クリーンエネルギーの導入、公共交通機関の利用促進などが進められています。

2.5 国際的な協力

黄砂の発生は国境を越えて広がる問題であるため、国際的な協力が不可欠です。中国、モンゴル、日本、韓国など、黄砂が影響を及ぼす地域は連携し、情報を共有したり、共同で環境保護活動を行ったりすることが求められます。例えば、中国は黄砂に関するデータを提供し、他国とともに対策を講じることに力を入れています。

3. 黄砂の日本への影響

日本では、黄砂が特に春に多く飛来し、その影響が顕著に現れます。黄砂が日本に与える影響は以下の通りです。

3.1 健康への影響

黄砂には細かな砂粒が含まれており、これらが人間の呼吸器に入ると、アレルギー症状や喘息などを引き起こす可能性があります。また、黄砂に含まれる有害物質(例えば、重金属や有害化学物質)は、呼吸器や目に直接的な影響を及ぼし、さらに長期的な健康リスクをもたらすことがあります。特に、アレルギー体質の人々や呼吸器疾患を抱える人々にとっては、黄砂が深刻な健康問題となることがあります。

3.2 視界の低下

黄砂が大量に飛来すると、視界が悪化することがあります。これにより交通事故が増加することや、航空機の運航に支障をきたすことがあります。視界不良は特に自動車やバイクの運転時に危険をもたらし、注意が必要です。

3.3 農作物への影響

黄砂が降り注ぐと、農作物に土壌粒子が付着し、品質に影響を与えることがあります。特に米や果物などの農作物にとって、黄砂が多く降ると、見た目が悪くなるだけでなく、農作物の健康状態にも影響を及ぼす可能性があります。また、黄砂に含まれる有害物質が農作物に吸収されることもあります。

3.4 環境への影響

黄砂が降り積もると、街並みや車両、家屋が汚れ、景観が損なわれます。また、長期間続く黄砂の影響は、自然環境や動植物にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に水源や土壌の汚染が進むと、自然の生態系が乱れることになります。

4. 結論

黄砂は、自然現象でありながら、現代社会においてさまざまな影響を与えています。その原因は、乾燥した地域からの砂漠化、強風、そして人間活動による土地の劣化などにあります。黄砂の影響を軽減するためには、森林の植樹や土壌保護、防風林の設置、大気汚染の抑制など、さまざまな対策が必要です。また、黄砂の影響は日本にも及び、健康、視界、農作物、環境など多岐にわたります。黄砂の問題を解決するためには、国際的な協力と、各国での実効的な対策が求められています。

----------------------------------------------------------------------

メディアックパソコンスクール 橋本教室

〒

252‐0144

住所:

神奈川県相模原市緑区東橋本 2丁目35-11 102号室

電話番号 :

042-703-7962

相模原の初心者向けスクール

相模原で資格取得を目指すなら

相模原の社会人向けのスクール

相模原でプログラミングなら

相模原の子供向けパソコン教室

----------------------------------------------------------------------